В музейно-патриотическом комплексе «Медицина Великой Победы» Военно-медицинского музея представлен раздел, посвященный работе санитарно-эпидемиологической службы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

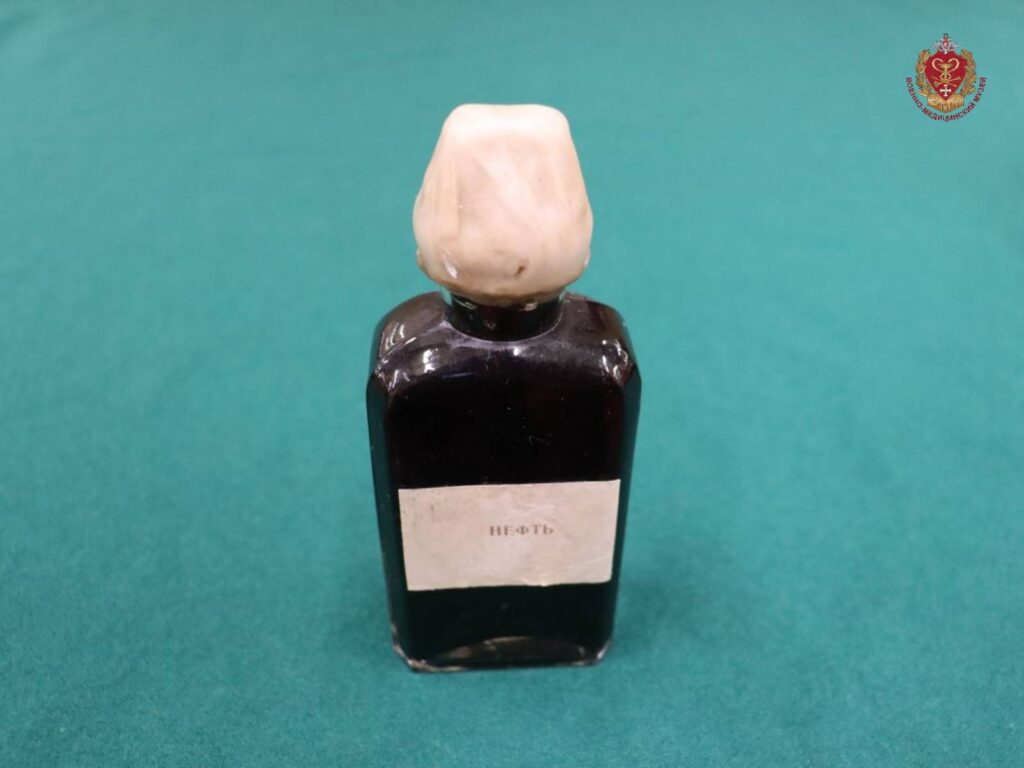

В одной из витрин можно увидеть флакон прямоугольной формы из белого стекла, к которому приклеена этикетка с надписью «Нефть». Внутри бутылочки находится маслянистая жидкость темно-коричневого цвета. Сегодня предлагаем узнать о том, как нефть помогала предупреждать малярию.

Малярия — это инфекционное заболевание, вызываемое поступлением в организм человека при укусе зараженным комаром простейших одноклеточных организмов из рода Плазмодиев (Plasmodium). Выделяют несколько вариантов заболевания в зависимости от вида возбудителя: Plasmodium falciparum вызывает тропическую малярию, которая наиболее опасна для человека, Plasmodium malarie — вызывает четырехдневную малярию, Plasmodium vivax — трехдневную малярию, наиболее распространенную на территории бывшего СССР. Для малярии характерны повышение температуры тела 40-41°C, озноб, потливость, поражение селезенки и печени, анемия. При тяжелом течении болезни возможен летальный исход. Кроме того, для малярии типичны частые рецидивы, возникающие при ослаблении иммунитета.

Во время Великой Отечественной войны средств, которые могли бы подтвердить избавление организма человека от одноклеточных Плазмодиев, не существовало, и требовалось длительное лечение. Например, при трехдневной малярии лекарства необходимо было принимать в течение 30 месяцев, и больше внимание поэтому уделялось предупреждению заболевания.

Снижение рисков заражения малярией в годы войны достигалось различными методами. Для борьбы с возможностью комаров пить кровь человека применялись москитные сетки и пологи. Меры, направленные на снижение численности комаров, включали в себя осушение болот, засыпку канав и луж. Поскольку личинки комаров обитают в стоячей воде, проводилась обработка глади водоемов инсектицидами. Лечение противомалярийными препаратами такими, как хинин и акрихин, приводило к тому, что сокращалось количество заболевших.

Уничтожение личинок и куколок комаров осуществлялось, в том числе, посредством «нефтевания» водоемов. Распространяя по поверхности воды нефть, добивались образования тонкой пленки, которая была непроницаема для дыхательных отверстий личинок и куколок комаров. Последние, лишившись возможности дышать, погибали.

Заливку водоемов осуществляли с помощью ковшей, леек, гидропультов. Обычно нефть применяли из расчета 20-40 г (1-2 столовых ложки) на 1 квадратный метр поверхности воды. Однако приходилось учитывать особенности местности и изменять норму расхода при необходимости. Для того чтобы нефтяная пленка не сгонялась ветром, в дно вбивали квадратные клетки из жердей или колья с уложенными между ними досками. «Петролизацию», согласно инструкциям, следовало производить каждые 8-10 суток с ранней весны и до поздней осени. На практике эти сроки были оправданы только в условиях жарких Кавказа и Туркестана, где рост количества комаров отмечается и сегодня, в других местностях опыливание делали реже, один раз в 30 дней.

Наряду с вопросами о количестве нефти, сроках и частоте обработки изучались темы влияния нефтевания на рыб. Оказалось, что карповые рыбы практически не подвержены отравлению нефтяным ядом, но осетровые рыбы, окуни, щуки, сомы, а также икра рыбы, мальки особенно к нему чувствительны. «Петролизацию» осуществляли в соответствии с местными условиями и особенностями.

На сегодняшний день существуют более щадящие методы и средства, позволяющие бороться с личинками и куколками комаров, а экспонаты Военно-медицинского музея позволяют нам обратиться к истории. Придя в музейно-патриотический комплекс «Медицина Великой Победы», можно увидеть не только флакон с нефтью, но и другие интересные экспонаты, позволившие избежать эпидемий во время Великой Отечественной войны.

Посещение комплекса проводится по сеансам каждый день, кроме вторника, в 16:00.

Подробнее: https://milmed.spb.ru/музейный-комплекс-медицина-вели..